Première partie : Il n’y a pas de catastrophe naturelle

Deuxième partie : De la crise et de sa gestion

Troisième partie : Il n’y a pas de trêve dans la guerre de classe

Texte en entier (pdf) : Réflexions de confinés sur un monde à renverser, par ASAP révolution

Il n’y a pas de catastrophes naturelles

Si on s’interroge ici sur l’origine du virus et la propagation de la maladie, c’est bien parce que le fait pandémique est un fait social dans sa diffusion et son impact sur la production. Les lignes qui suivent ont pour but de vulgariser ce que nous avons compris ça et là sur les origines de ce virus et sa propagation. Nous avons lu l’article de la revue Chuang1 produite par des camarades et avons également essayé de comprendre les travaux de scientifiques se réclamant du marxisme, notamment Rob Wallace2.Nous ne souhaitons pas laisser aux bourgeois le monopole la compréhension de cette période. Il est essentiel pour nous de diffuser ce que l’on semble avoir compris de la situation en la replaçant dans un cadre politique.

Nous avons choisi de baser cette analyse sur les travaux de scientifiques qui se disent marxistes, néanmoins leurs outils d’analyses sont ceux de la classe dominante. La seule qui a les moyens matériels de se poser des questions scientifiques et d’y répondre. Les conclusions de Rob Wallace et de ses camarades, aussi politiques soient-elles sont donc issues du cadre de réflexion ouvert par la bourgeoisie.

« C’est que les scientifiques travaillent pour des laboratoires capitalistes, qui ont des cahiers de charge à remplir, l’impératif économique est toujours la base de leur science. Elle nous empêche de nous poser les questions fondamentales qui pourraient la remettre en cause, s’accaparant les moyens matériels de se les poser. Leurs questions, sont les questions qui rentrent dans le champ du profit. Ils cherchent en fonction d’une finalité prédéfinie à savoir faire perdurer le capitalisme, faire tourner la boutique. La science ne définit pas seulement les scénarios, mais aussi les contours du problème. »

OPIC – Affronter la science du capital3

Nous devons donc être prudents avec les réalités assénées par la science que nous manions ici, elle pose un cadre théorique qui n’est pas neutre et qui est intrinsèquement lié à la société capitaliste qui la produit. On se moque bien de savoir qui est le « patient zéro ». Que la cause, comme certains se sont évertués à le crier sur toutes les toiles, soit à chercher du côté d’un marché humide où des individus mangeraient des animaux sales ou étranges. Cela ne changera pas plus la donne pour nous que si ce virus avait été contracté en premier lieu par un archéologue mordu par une chauve souris dans une ruine Aztèque. Ce qui nous importe c’est bien comment le capitalisme transforme une maladie, chose tout à fait normale et naturelle chez des êtes vivants, en épidémie puis en pandémie. La réflexion scientifique permet de comprendre comment l’interface capitaliste rentre en jeu dans ce sinistre changement de dimension. Mais ne soyons pas dupes, après la révolution aussi il y aura des maladies et elles tueront.

De la forêt primaire aux hubs marchands, tout est connecté

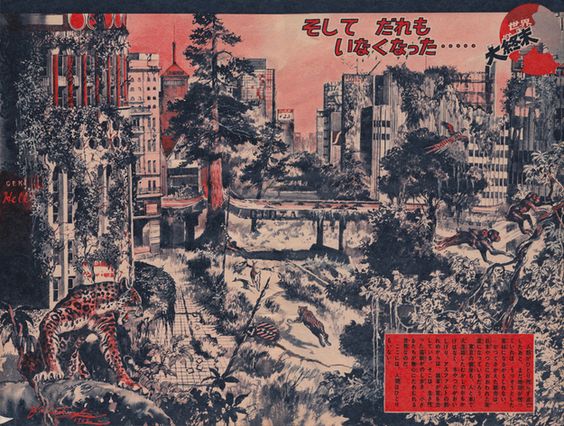

Certains voudraient opposer au capitalisme le plus avancé, une nature primaire, vierge et encore préservée. L’épidémie actuelle nous montre tout l’inverse. Dans son intarissable faim, manifestée par la production, le capitalisme a déjà envahi l’ensemble du vivant, du naturel et l’a imbriqué dans son fonctionnement systémique. C’est un réseau total, qui a étendu ses ramifications partout. Alors si les scientifiques estiment que la souche du virus COVID-19 est à chercher du côté des zones les plus reculées de la planète, ce sont aussi les zones les plus reculées du capitalisme. Cette partie « sauvage » qui ne l’est plus depuis longtemps mais qu’on peut plutôt qualifier « d’arrière-pays ». Là qu’une partie du vivant joue sa partition, vie et évolue, tue et se fait tuer. Ce qui est à souligner c’est que ces zones ne devraient théoriquement pas rentrer en contact de manière aussi directe et violente qu’elles le font aujourd’hui avec le reste du vivant. Cette violence c’est la déforestation ou la chasse par exemple. Des processus qui poussent des espèces animales à quitter leur habitat naturel, celui où elles vivent, pour se retrancher toujours plus loin des espaces transformés par le capitalisme. Elles pénètrent alors son arrière-pays et entrent en contact et souvent en friction avec l’écosystème présent, différent du précédent et où elles doivent apprendre à survivre. Ces différences sont biologiques, elles y rencontrent de nouvelles proies, de nouveaux prédateurs. Mais elles sont aussi micro-biologiques car ces espèces contractent de nouvelles maladies, fruits de virus que leur système immunitaire ne connaissait pas. Ils peuvent leur être fatal ou non. Mais c’est bien le système capitaliste qui transforme un fait biologique en fait social, une maladie en pandémie. Il le fait par la mise en contact de ces virus avec son réseau international de production et de flux en tous genres. Une interface ultra-connectée qui relie par la production, les échanges marchands, le tourisme où la migration des travailleurs l’ensemble des habitants de la planète. L’humanité toute entière est connectée, reliée par le réseau de production et donc en cas d’infection de celui-ci, potentiellement soumise à la contagion. Plusieurs possibilités de transmission émergent.

La première est celle qui a nourri tous les fantasmes sur l’apparition de cette maladie. Fantasmes teintés de sinophobie que nos camarades de la revue Chuang dénoncent comme preuves « du bellicisme et de l’orientalisme évidents qui caractérisent les reportages sur la Chine ». Concrètement, l’idée que les Chinois mangeraient chauve-souris, serpents, pangolins et autres mets étranges, car rares. Derrière cette affirmation se cache une réalité, certaines espèces sauvages se retrouvent sur les fourchettes avant même d’avoir été identifiées scientifiquement. Toutes sont de plus en plus traitées comme des denrées alimentaires et non comme des espèces biologiques à part entière. La nature étant dépouillée lieu par lieu, espèce par espèce, ce qui reste devient d’autant plus précieux. La rareté leur confère une valeur marchande et donc un intérêt pour certains, un marché pour d’autres. Que ce soit pour leur consommation, leur usage médical ou pour toute autres fonctions culturelles par exemple, ces espèces devenues des « biens sauvages » sont recherchées, chassées et mises en vente. Ce qui les intègre directement à de nouvelles chaînes mondiales de marchandises et ouvre la porte à de potentielles contaminations par bonds zoonotiques directs, c’est-à-dire de l’animal à l’Homme. Schématiquement, de la forêt primaire à l’assiette.

Une seconde possibilité, qui au fur et mesure de la recherche du patient zéro devient plus plausible, est l’interface entre les différentes ères géographiques et sociales du réseau capitaliste. En étendant toujours plus loin les zones urbaines, celles-ci entrent en connexion avec les zones rurales et souvent les poussent plus loin vers la forêt. Leur bétail, tout comme les habitants de ces zones rurales, sont alors en contact avec des espèces potentiellement porteuses d’un nouveau virus. Accentuant encore davantage de possibles contaminations par bond zoonotique. Et même si ce sont des ruraux, ils sont, du fait de l’extension capitaliste, en contact avec les premières exploitations périurbaines qui elles-mêmes sont collées aux complexes industriels, connectés au reste du monde. Sinistre jeu de dominos. Robert Wallace4 pointe du doigt que les « maladies sont une question de systèmes de production dans le temps, l’espace et le monde, et non pas seulement d’acteurs spécifiques entre lesquels on peut jongler. » Chuang en profite pour dénoncer alors l’hypocrisie qui en découle : « Ces populations deviennent alors les doublures de la colère des organisations écologistes mondiales, qui les décrivent comme des “braconniers” et des “bûcherons illégaux” responsables de la déforestation et de la destruction écologique qui les ont poussés à faire ce commerce. » La contamination le long du réseau de production et de fait de l’ensemble des individus qui y sont tous connectés n’est donc évidemment pas la faute des petits producteurs ruraux et nouvellement urbanisés. Ils ne sont que le fer de la lance qui s’enfonce dans la forêt et c’est la main bien visible du marché qui en tient fermement le manche.

Il n’y a aucune forêt primaire, naturelle ou vierge. Il n’y a qu’un monde capitaliste plus ou moins développé. Dans son arrière pays se développe, naturellement, un écosystème qui peut lui être dangereux. Lui aussi directement lié et intégré au marché mondial. Le capitalisme n’a pas de périphérie naturelle aux frontières hermétiques, il est total. Tout en son sein est relié par un réseau étroitement entrelacé d’interfaces liant différentes ères géographiques, aux différents degrés de développement capitalistique. C’est ce qui permet à des souches virales dites « sauvages » de devenir des pandémies mondiales.

Les big farms, la création industrielle des virus

Mais il ne s’agit ici que du cas récent du COVID-19, d’autres maladies se sont développées, et continuent de le faire, dans un cadre purement industriel. La grippe AH1N1 ou la peste porcine africaine, autres mortifères souvenirs des années 2000, sont des exemples récents de pandémies ayant bouillonné dans ce que Wallace qualifie de « cocotte minute évolutive de l’agriculture et de l’urbanisation capitalistes ». Dans ces élevages aux dimensions pharaoniques, où un bétail cloné se retrouve cloîtré dans de petites cages, où les systèmes immunitaires sont identiques, où les animaux ingurgitent la même bouffe transformée pour coûter moins cher en engraissant au maximum quitte à créer de nouvelles maladies (on se souvient de la crise de la vache folle provoquée par l’ingurgitation de farines animales fabriquées avec des cadavres d’animaux d’élevage), où les animaux sont bourrés de médicaments pour compenser leur faiblesse immunitaire, où tous finissent par attraper le même virus et où tous finissent dans les mêmes assiettes, celles des prolétaires. Ce qui reste de Darwin doit se retourner dans sa tombe, ces bétaillères géantes sont la chambre mortuaire de sa théorie de la sélection naturelle. Il y règne une bio-universalité d’animaux dont les caractéristiques de nombreuses espèces ont été affaiblies voire gommées dans une sélection pour obtenir des nouveaux spécimens répondant au mieux aux attentes du marché alimentaire capitaliste (plus gros, plus gras, à croissance accélérée, etc). L’agro-industrie est le milieu idéal dans lequel des virus, toujours plus dévastateurs, naissent, se transforment, font des bonds zoonotiques, puis sont véhiculés de manière agressive dans la population humaine par les chaînes de production de l’agro-alimentaire. Si en tant que prolétaires nous sommes alors les premiers touchés par ces virus apparus en milieu industriel c’est bien parce qu’ils touchent volailles et porcs, prolétariat des animaux, ceux que nous pouvons encore nous payer. Le bœuf de Kobe, lui, continue d’écouter de l’opéra, de se faire masser quotidiennement et de brouter de l’herbe verte et grasse dans son vaste pré avant d’être dégusté sans risque par les bourgeois. Les rapports de classe et de production se manifestent aussi dans la dangerosité de ce que nous mangeons chaque jour pour recouvrir notre force de travail, exploitée par la bourgeoisie.

Les conditions socio-économiques, facteur aggravant

Si le fait pandémique trouve sa source dans les réseaux de production, le danger réside également dans la connectivité sans précédent de l’humanité. En 2009, la grippe H1N1 a traversé l’océan Pacifique en neuf jours, dépassant de plusieurs mois les prévisions des modèles les plus sophistiqués du réseau mondial de transport. Les données des compagnies aériennes montrent que les voyages en Chine ont été multipliés par dix depuis l’épidémie de SRAS de 2003. L’empire du milieu est actuellement une plaque tournante de la production mondiale et de l’emploi industriel de masse. Ce qui conduit, par intermédiaire humain ou animal, à un déplacement et une diffusion massive du virus. En effet, la circulation rapide d’un virus dans la mondialisation stimule sa mutation et accroît donc sa dangerosité. Mais sa prolifération et sa létalité sont encore renforcées par les conditions sociales du milieu où il se développe.

Entre 1918 et 1919, la grippe espagnole a fait de 20 à 50, voire jusqu’à 100 millions de morts selon certaines réévaluations récentes. Soit jusqu’à cinq fois plus que la grande guerre qui venait de prendre fin et dont le bilan humain s’élevait lui à 20 millions de décès. Ce bilan de mortalité extrême n’est pas dû à une souche de virus plus meurtrière mais bien à la situation sociale au sortir de la guerre. Surnommée la « mère de toutes les pandémies » ou encore « le premier des fléaux du capitalisme » elle serait née dans un des premiers élevages de porcs de l’ère agro-industrielle, infecté par une souche aviaire avant de faire son fameux bond zoonotique et d’être transmise à l’Homme. Ensuite contractée par des soldats américains qui emmenaient dans leurs paquetage le fameux « American way of life »… et en eux un discret mais dévastateur virus. En 1918 l’Europe est à feu et à sang, une grande partie des villes ont été bombardées. Il règne dans ces zones urbaines ou péri-urbaines une surpopulation, prolétaire cela va sans dire, aux conditions de vie insalubres et atteinte par une malnutrition généralisée. Il a ainsi été étudié que la mortalité due à cette grippe varie énormément, selon les régions et pays qu’elle touche, d’une échelle allant de 1 à 30. L’étude montre aussi que d’un endroit à l’autre, 10 % de revenu moyen en plus par habitant correspond une baisse de 10 % de la mortalité. La pauvreté tue, particulièrement en période épidémique.

Un siècle plus tard une pandémie menace à nouveau la population mondiale. Dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans la bouche des gouvernants il existe un faux discours d’équité face à la maladie. Comme si pauvres et riches, prolétaires et bourgeois formaient alors une Humanité qui ne serait plus transportée par la lutte des classes mais mise en péril toute entière et de manière égalitaire par un agent extérieur, la maladie.

La pandémie est quant à elle un fait social, elle est liée au marché et aux flux. Les zones dans le monde les plus touchées sont en premier lieu celles où il y a le plus d’échanges. Là où se déroule le gros de l’économie mondiale (Chine, USA, Europe de l’Ouest, Taïwan, Singapour ou encore en Corée du Sud) dans ces hubs où il y a le plus grand nombre d’échanges et de rapports économiques au sens large (travail, marchandises, tourisme etc.). La pandémie se diffuse par le marché parce que le marché implique que des biens et des personnes se croisent sans arrêt pour permettre la production constante de profits. Les prolétaires sont donc logiquement les premiers concernés par l’aspect mortel de ce virus mais en subissent aussi prioritairement la gestion étatique et les répercussions économiques.

A suivre […]

1 Revue Chuang : Contagion sociale Guerre de classe microbiologique en Chine (https://dndf.org/?p=18327)

2 Capitalist agriculture and Covid-19: A deadly combination – Rob Wallace (https://climateandcapitalism.com/2020/03/11/capitalist-agriculture-and-covid-19-a-deadly-combination/)

3 Affronter la science du capital, OPIC (https://kapitalsunset.noblogs.org/post/2020/03/30/partie-1-affronter-la-science-du-capital/)

4 Notes on a novel coronavirus – Rob Wallace (https://mronline.org/2020/01/29/notes-on-a-novel-coronavirus/)